La formation des prêtres

Je pense donc j’agis (RCF)

Au mois d’octobre, le pape François ouvrait un synode sur le thème : “Pour une Église synodale : communion, participation et mission“. C’est un événement majeur pour l’Eglise catholique car les fidèles du monde entier sont invités à s’exprimer dans le cadre de cette démarche.

Avec :

– Mgr Alexandre Joly, évêque auxiliaire du diocèse de Rennes

– Monique Baujard, théologienne, membre du collectif Promesses d’Eglise

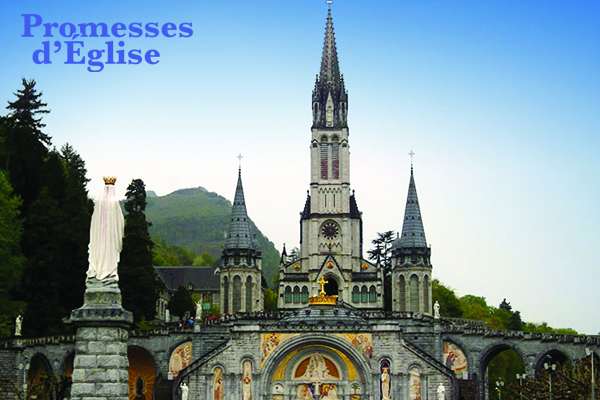

Notre présence à Lourdes dans la presse

Vous pourrez trouver quelques échos dans la presse de notre présence à Lourdes.

D’autres vont certainement suivre.

Consultez avec profit notre revue de presse

Contribution de Promesses d’Eglise transmise aux évêques

Suite au rapport de la CIASE,

Constats et propositions de Promesses d’Eglise

Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, novembre 2021

Nous sommes une trentaine de présents de Promesses d’Eglise (PE). Voici notre prise de parole prévue ce matin, dans le temps de restitution des groupes de travail.

Vous le savez, Promesses d’Eglise (PE) réunit une quarantaine d’organisations diverses par leurs sensibilités, leurs spiritualités, leurs vocations, leurs pratiques, leurs gouvernances. Notre intuition commune était d’entrer résolument en conversation les uns avec les autres pour nous enrichir, pour participer à la transformation ecclésiale à laquelle nous appelle le pape François.

Depuis hier de nombreux membres de PE sont présents avec vous, certains sont là depuis le début de la semaine. Nous pouvons témoigner de ce qui a été vécu alors que nous avions des attentes fortes.

Une des choses qui nous marque le plus, c’est la présence, au cœur de nos échanges, des vulnérabilités : celles des victimes, des pauvres, de la terre, du Peuple de Dieu en général. Nous sommes convaincus que l’Eglise doit se définir à partir de ces fragilités. Les temps qui nous ont semblé les plus fructueux sont ceux durant lesquels nous avons eu l’occasion d’échanger, de nous confier les uns les autres quels que soient nos états de vie, nos responsabilités. Cette expérience de fraternité est un préalable indispensable à une vraie collaboration pour les temps à venir. Nous comprenons mieux votre charge épiscopale, notamment les responsabilités que vous endossez dans vos diocèses et en en collège.

Quelques frustrations demeurent encore : nous avons manqué de temps spécifiques pour travailler avec vous les évêques et aller plus en profondeur.

Manqué de temps pour un travail avec vous… mais aussi un travail entre nous, tous, les invités. Jusqu’à hier soir il nous a été difficile de nous rencontrer. L’expérience du “sensus fidei” demande plus de temps, des espaces d’écoute plus nombreux. Votre déclaration sur la responsabilité de l’institution ecclésiale a constitué hier une étape décisive et nous a réjoui. En tant que responsables d’organisations en Eglise, et considérant le nombre, les victimes d’abus commis par des laïcs, nous assumons nos propres responsabilités.

Pour continuer le chemin ensemble, dans le même esprit, nous proposons quelques pistes d’action pour les semaines, les mois, les années à venir.

Nous saluons le pas très significatif que constitue la reconnaissance de responsabilité de l’institution ecclésiale, de la dimension systémique des violences et du devoir de justice. Nous avons expérimenté très positivement l’échange direct avec vous sur la réception du rapport de la CIASE. Nous nous posons maintenant la question de la manière de réaliser le travail immense qui est devant vous, devant nous. Nous avons entendu que vous souhaitiez que nous apportions notre contribution à ce travail. Nous le ferons à la mesure de nos moyens humains et de nos compétences.

a. Vous allez sans doute lancer des groupes de travail spécialisés qui feront des recommandations aux assemblées plénières à venir. Nous souhaitons que

ces groupes soient ouverts le plus largement possible en faisant appel aux compétences et à l’expérience des différentes structures ecclésiales et, bien sûr, en associant les victimes.

b. Nous soulignons la nécessité d’un comité de suivi indépendant de la mise en œuvre des recommandations de la CIASE. La crédibilité de l’ensemble du

processus en dépend. L’institution ne peut pas être juge et partie.

c. Nous pensons que les travaux doivent aussi porter plus largement sur la prévention des abus sur toute personne et de toute nature

d. Tout cela doit s’inscrire dans une feuille de route assurant que les décisions urgentes seront prises rapidement et que le temps sera donné aux réformes en profondeur. Nous souhaitons une réunion de travail prochaine pour préparer avec vous cette feuille de route.

e. Nous pensons que tout ce travail peut constituer une importante expérience de synodalité pour l’Eglise qui est en France.

Le pape François convoque toute l’Eglise en synode. Dès aujourd’hui, nous appelons de nos vœux la réussite de ce synode. Cela signifie que dans l’ensemble de l’Eglise de France, dans les diocèses, dans toutes les paroisses et tous les mouvements, les catholiques doivent pouvoir participer à ce processus en se retrouvant et travaillant à partir du document préparatoire. Devant la crise de crédibilité actuelle, le suivi des recommandations de la CIASE et le Synode

créent les conditions favorables pour entrer dans une nouvelle manière de faire Eglise. Nous devons prendre l’habitude de travailler ensemble : certains parmi nous demandent la création d’une instance de travail qui se réunit régulièrement. D’autres proposent la tenue d’un Synode national. L’un n’est pas exclusif de l’autre. Cela permettrait de collaborer avec l’ensemble du collège épiscopal. Nos mouvements et associations ont une longue expérience dans leur domaine spécifique. Ils ont des méthodologies et des procédures qui méritent d’être partagées et intégrées à tous les niveaux de l’Eglise.

Associer Promesses d’Eglise à un tel défi aidera l’institution à retrouver sa crédibilité pour mieux témoigner de l’Evangile.

Charte des groupes locaux

Création et animation de groupes locaux Promesses d’Eglise

L’objectif est de proposer aux membres des mouvements membres de Promesses d’Eglise d’expérimenter localement un fonctionnement synodale et de contribuer à la réflexion sur la transformation sociale et ecclésiale appelée par le pape François dans sa lettre d’août 2018

Ce texte vise à fournir aux mouvements et associations membres de Promesses d’Eglise un outil pour encourager leurs structures territoriales (délégations, équipes locales, régionales, diocésaines, etc. suivant les mouvements) à créer des groupes locaux Promesses d’Eglise.

1. Constituer le groupe

Qu’est-ce qu’un groupe local Promesses d’Eglise ?

C’est un groupe constitué de membres locaux des associations membres de Promesses d’Eglise.

Ces groupes ont pour mission de faire vivre localement l’esprit et la démarche Promesses d’Eglise notamment dans la perspective du synode sur la synodalité appelé par le Pape François pour 2022 de deux manières :

-

en témoignant d’une expérience de vie d’Eglise dans la diversité des sensibilités comme signe de l’ Eglise plus synodale que Promesses d’ Eglise appelle à construire.

-

en menant une réflexion sur les points qui leur paraissent importants à débattre en vue de ce synode.

Pour créer un groupe PE sur un territoire, il s’agit donc de réunir les membres des associations qui vivent sur ce territoire. Pour cela on peut s’appuyer sur les réseaux, locaux, paroissiaux, diocésains, et l’échelon national de Promesse d’Eglise peut fournir des adresses pour faciliter la connexion.

Le principe de base c’est de viser la plus grande diversité possible, tout en sachant que les organisations membres de Promesses d’Eglise n’ont pas partout des membres présents localement.

Dans l’esprit de la Charte Promesses d’Eglise, sans qu’il ne s’agisse d’une demande d’autorisation, il est important d’informer l’évêque du lieu ou son vicaire général, les prêtres et diacres locaux, pour leur signifier le désir du groupe de rencontre et de partage.

2. Devenir communauté

Une fois le groupe créé, prendre le temps de se connaitre, se découvrir, de prier et célébrer ensemble afin de faire des projets.

Le temps est supérieur à l’espace. Ce principe permet de travailler à long terme, sans être obsédé par les résultats immédiats. Donner la priorité au temps, c’est s’occuper d’initier des processus plutôt que de posséder des espaces

(Evangelii Gaudium – 223).

C’est une étape nécessaire pour pouvoir engager des échanges sereins sur des thématiques plus concrètes où vont s’exprimer des différences, des divergences, voire des oppositions.

Pour les premières rencontres on peut partir des deux textes fondateurs de Promesses d’Eglise :

-

La lettre au Peuple de Dieu du Pape François du 20 août 2018 sur le site de Promesses d’Eglise : promessesdeglise.fr

-

La Charte Promesses d’Eglise : sur le site de Promesses d’Eglise: promessesdeglise.fr

-

…et prendre le temps de partager sur la réception de ces textes par chacun, de dire pourquoi cette question me touche.

Il est possible également de faire appel à un “référent” (par exemple du Copil ou d’un membre d’un mouvement investi depuis le début dans Promesses d’Eglise) pour présenter l’histoire et le sens de la démarche et l’expérience qu’il en fait.

3.Partir de l’expérience de chacun dans son mouvement localement

La réalité est supérieure à l’idée. La réalité est, tout simplement ; l’idée s’élabore. Entre les deux il faut instaurer un dialogue permanent, en évitant que l’idée finisse par être séparée de la réalité (Evangelii Gaudium – 231).

Quand la réflexion va s’engager dans une / des thématiques particulières, ne pas aller trop vite sur le champ des idées et partager d’abord sur l’expérience de chacun dans son mouvement, en matière de gouvernance, de manière de se situer dans l’Eglise, de présence dans les lieux d’Eglise locaux, de difficultés et de richesses, de questions.

4.Travailler et se laisser travailler

Un groupe local est à la fois un lieu de partage, de vie et de réflexion. Il s’agit de choisir des sujets qui interpellent localement.

Par ailleurs, Promesses d’Eglise vient de lancer au niveau national des groupes de travail sur des thématiques. Un groupe local peut se proposer de contribuer à la réflexion d’un groupe. Les formes de cette articulation restent à inventer, dans la mesure où ces groupes de travail vont démarrer et ont eux aussi à inventer leur mode de fonctionnement.

Le tout est supérieur à la partie. Entre la globalisation et la localisation se produit aussi une tension. Il faut prêter attention à la dimension globale pour ne pas tomber dans une mesquinerie quotidienne. En même temps, il ne faut pas perdre de vue ce qui est local, ce qui nous fait marcher les pieds sur terre. L’union des deux empêche de tomber dans l’un de ces deux extrêmes

(Evangelii Gaudium – 234)

5. Quelques conseils pratiques

-

Soigner le cadre des réunions: confort, convivialité, repas partagé, etc.

-

Soigner la préparation, le partage de la parole, l’écoute et la restitution : confier introduction, gestion du temps, conclusion à un animateur qui peut varier d’une réunion à l’autre.

-

Privilégier la bienveillance et le dialogue pour respecter les différentes sensibilités de chacun.

L’unité prévaut sur le conflit. C’est d’accepter de supporter le conflit, de le résoudre et de le transformer en un maillon d’un nouveau processus. De cette manière, il est possible de développer une communion dans les différences

(Evangelii Gaudium – 227-228)

-

Favoriser des temps entre personnes engagées à une même échelle ou sur un même domaine.

-

Désigner un interlocuteur avec l’échelon national de Promesses d’Eglise

6. Un accompagnement

Pour les groupes débutants qui le souhaitent, il est possible d’avoir un référent qui “parraine” le groupe.

Contact mail : promessesdeglise@gmail.com

Site internet : promessesdeglise.fr

L’Arbre de la Synodalité

L’arbre de la synodalité est un outil pour faire comprendre la synodalité. Pour comprendre sa genèse, nous vous renvoyons au journal de bord du groupe synodalité . Voici sa version proposée par le groupe synodalité en Assemblée plénière le 25 janvier 2022. Cette version propose les outils nécessaires pour l’utiliser dans vos réflexions

n-b : pour faciliter la lecture, les représentations graphiques de l’arbre sont cliquables

Journal de Bord du groupe synodalité

Ce journal de bord vous permet de découvrir le cheminement du groupe de travail sur la synodalité et de comprendre la genèse de l’arbre de la synodalité

Journal de bord du groupe synodalité

24 septembre 2019

Les organisations qui se sont regroupées pour réfléchir ensemble à l’appel du pape François se retrouvent chez les Apprentis d’Auteuil à Paris. Elles choisissent ensemble le nom « Promesses d’Eglise » pour leur collectif et, à partir des questions qui ont été formulées lors de la réunion du 26 juin 2019, décident de travailler différentes thématiques, dont la synodalité. Chacun choisit de rejoindre un groupe de travail et pour la synodalité, nous nous retrouvons avec Catherine Baudier (ACO), Monique Baujard (ancienne directrice du SNFS de la CEF), François Bausson (MRJC) Christine Danel (CORREF-Xavières), Henriette Daoud (Mission de la Mer), Françoise Michaud (ACI), Anne Soncarrieu (Mission de France), Nicolas Truelle (Apprentis d’Auteuil), Eric Weisman-Morel (CVX). Une première réunion du groupe est fixée au 10 décembre 2019. Elle sera reportée à la fois pour des raisons pratiques (grève des transports) et parce qu’à la suite de l’intervention de PE devant l’Assemblée plénière des évêques à Lourdes en novembre 2019, le comité de pilotage a voulu revoir la méthode de travail. Il décide dans un premier temps de ne faire travailler qu’un seul groupe, qui devra partager les résultats avec le grand groupe pour que tous restent au même niveau de connaissances. Le groupe synodalité est ainsi le premier à démarrer.

3 mars 2020

Première réunion du groupe synodalité en présentiel chez les Apprentis d’Auteuil. Présentation et échanges à partir du discours du pape François du 17 octobre 2015 où il dessine les contours de l’Eglise synodale. Déjà comprendre de quoi il s’agit : une Eglise de l’écoute et du service basée sur l’égalité baptismale. Nous parlons de l’écoute. Il y a une différence entre écouter quelqu’un pour lui obéir ou écouter quelqu’un pour apprendre ce qu’il sait et ce qu’on ne sait pas soi-même. L’écoute est une exigence de l’Evangile. Nous évoquons aussi l’autorité et la façon dont son exercice a changé partout, dans le domaine médical, éducatif, familial, etc. L’Eglise ne peut rester à l’écart de l’évolution de la société. Nous glissons vers un échange sur la gouvernance dans nos différentes organisations. Il nous est demandé de préparer la réunion plénière prévue pour le 3 juin. Nous programmons une nouvelle réunion le 17 mars car l’échange a été très riche et apprécié de tous, mais nous n’avons pas encore d’idées concrètes pour animer cette soirée.

29 avril 2020

La pandémie et le confinement ont perturbé tous les projets. Nous essayons une réunion par Zoom et découvrons que cela marche finalement très bien. Daniel Maciel des Apprentis d’Auteuil nous rejoint pour nous aider à penser l’animation de la soirée de plénière qui est reportée à la rentrée. Il s’agit de faire comprendre ce qu’est la synodalité dont parle le pape et comment elle est une réponse aux dérives du cléricalisme. Comment expliquer le concept de « synodalité » sans faire un exposé théorique ? Il faut des exemples pratiques. Nous échangeons à nouveau sur l’exercice de l’autorité en Eglise où les responsables ne sont pas toujours obligés de rendre des comptes. La prise en considération de la parole de chacun se heurte souvent à l’objection que l’Eglise n’est pas une démocratie, mais le problème n’est pas là. Finalement, un de nous fait valoir que le cléricalisme n’est pas juste un problème de relation entre prêtre et laïc mais une question de posture, une façon d’exercer l’autorité, et que dans toute organisation il y a des problèmes d’exercice de l’autorité. Qu’en est-il dans les organisations membres de PE ? L’idée nait de les interroger pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Cela permettra une récolte de récits concrets. Peut-être faudra-t-il y ajouter l’expérience du confinement qui nous a tous marqués.

27 mai 2020

Nouvelle réunion par Zoom. Nous travaillons sur un questionnaire à adresser aux organisations membres de PE. Après bien des échanges qui se poursuivent par mail après la réunion nous formulons les trois questions :

Nous proposons que chaque organisation membre de PE qui le souhaite puisse prendre un temps d’échange au sein de sa structure de gouvernance pour réfléchir comment elle peut se situer dans cette Eglise synodale. A travers l’exemple, positif ou négatif, d’une ou plusieurs décisions ou orientations récentes :

1. Identifier dans les statuts, les règles et les pratiques ce qui favorise l’écoute réciproque, la co-construction des savoirs, la place de la parole des plus fragiles et ce qui l’empêche ; de même ce qui favorise l’exercice du pouvoir comme service et ce qui, au contraire, favorise la domination ou l’emprise.

2. Repérer comment l’écoute de la Parole de Dieu / de l’Esprit Saint a pris place ou non dans ces décisions/orientations.

3. Evaluer les fruits et les difficultés pour « marcher ensemble » en étant particulièrement attentif aux conditions dans lesquelles cela s’est déployé.

Le questionnaire sera adressé fin juin aux organisations membres en demandant une réponse pour le 30 septembre.

15 juillet 2020

Le groupe accueille Claire-Anne Baudin et Etienne Grieu s.j. tous deux enseignants en théologie au Centre Sèvres pour nous accompagner dans la réflexion sur la synodalité. L’objectif de la réunion est la préparation de la réunion plénière fixée au 15 octobre. Le questionnaire sur la synodalité est parti et nous attendons les réponses. Deux membres du groupe en feront la synthèse mais nous ne savons pas encore quelle sera la récolte. Le groupe souhaite faire découvrir la synodalité à partir d’expériences concrètes. De longs échanges permettent d’identifier des points d’attention : ne pas focaliser uniquement sur des points négatifs ni faire un catalogue de bonnes pratiques, ne pas donner l’impression de détenir la solution, laisser la place aux questions, croiser différents témoignages pour montrer qu’il n’y a pas une seule solution, laisser souffler l’Esprit, accepter la démaîtrise, briser la hiérarchie descendante sans tomber dans l’illusion d’une Eglise horizontale, accepter les relations dissymétriques, voire comment l’autorité peut s’y exercer, etc. etc. Finalement le groupe retient l’idée de trois témoignages croisés pour montrer que la place de chacun peut être honorée de différentes façons. Deux réunions sont planifiées à la rentrée pour mettre au point la préparation de la plénière que nous espérons faire en présentiel.

11 & 29 septembre 2020

Mise au point de la réunion plénière du 15 octobre.

15 octobre 2020

Plénière de PE par Zoom. Vous pouvez regarder les vidéos ou lire les textes des interventions :

-

Pourquoi parler de la synodalité et pourquoi en parler à Promesses d’Eglise, Monique Baujard

-

Promesses d’Eglise a fait un questionnaire pour inviter ses membres à réfléchir à la synodalité à partir de leurs propres expériences. Une première synthèse des réponses reçues, François Bausson

-

Des témoignages croisés qui montrent comment des organisations membres de Promesses d’Eglise veillent à donner à chacun(e) sa place,

-

Témoignage des Apprentis d’Auteuil, pour une inclusion des jeunes et leurs familles dans l’élaboration des programmes éducatifs (Penser et Agir ensemble) – Nicolas Truelle ;

-

Témoignage de l’ACO, pour la prise en considération de ceux qui travaillent dans un ESAT comme « travailleurs » – ;

-

Témoignage Mission de France, pour la mise en œuvre de l’égale dignité entre hommes et femmes à travers la création d’un poste de déléguée générale – Anne Soncarrieu

-

-

Un partage en petits groupes à partir du texte des Apprentis d’Auteuil

-

Eclairage théologique Claire-Anne Baudin

6 & 18 novembre 2020

Nous débriefons la plénière du 15 octobre. A part la frustration de ne pas avoir pu faire la réunion en présentiel, les retours sont bons. Plusieurs ont éprouvé un sentiment de joie en sortant de cette réunion jugée dynamique. Parmi les points positifs cités, pour la partie synodalité : la diversité et la qualité des témoignages ; l’intérêt de la synthèse des réponses au questionnaire ; la finesse de l’éclairage théologique ; la clarté de l’introduction ; le choix judicieux de partir de l’expérience des organisations membres de PE. De façon générale, la qualité de l’animation et la tonalité stimulante ont été saluées. Parmi les points à revoir : le temps en atelier trop court ; certains petits groupes poussifs, d’autres très dynamiques ; difficulté de commenter les remontées en direct, exercice à supprimer pour les uns et au contraire à maintenir malgré la difficulté pour les autres.

Il nous est demandé de préparer la réunion plénière du 1er décembre sur le même modèle. Après l’égalité baptismale, qui est au fondement de la synodalité, la prochaine soirée sera consacrée à l’écoute. Comme le résume un participant : le 15 octobre il s’agissait de donner une place à chacun ; le 1er décembre il s’agira de savoir comment écouter chacun. En partant des expériences des membres de PE, c’est d’abord l’écoute telle que pratiquée dans les congrégations religieuses qui apparaît comme un apport intéressant. Ensuite, tant ACI et CVX expérimentent la formation à l’écoute de laïcs qui deviennent accompagnateurs. Enfin l’écoute se pratique aussi à l’égard du monde et dans la co-construction de projets au quotidien comme en témoigne le MRJC.

Une discussion s’engage autour du rôle de l’accompagnateur, qui n’est donc pas nécessairement un prêtre, mais qui reste une figure d’altérité. Une altérité qui est parfois refusée. Cela nécessite une formation et une supervision, un discernement dans l’appel. C’est un rôle ministériel, mais pas forcément de ministère ordonné, qui demande prudence, vigilance pour éviter l’emprise. Quand l’Eglise veut se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint, est-ce qu’elle n’a pas besoin d’un ministre pour aider à ce que chacun peut entendre et dire ce qui vient de Dieu ? Cela invite l’Eglise à réapprendre une belle figure de ministère ou même à réinventer des ministères ?

Reste la difficulté de faire émerger la parole dans des relations dissymétriques. La Bible montre des retournements de dissymétrie, ce qu’Etienne Grieu fera valoir dans sa relecture.

1er décembre 2020

La plénière de PE a toujours lieu par Zoom. Vous trouverez les textes et vidéo suivants :

-

Introduction : rappel des remontées du 15/10, rôle de l’écoute dans la synodalité, point sur les réponses au questionnaire, présentation témoins, Monique Baujard

-

Trois témoignages :

-

Christine Danel (Xavières), la préparation d’un chapitre avec la double écoute des autres et de l’Esprit Saint ;

-

Françoise Michaud (ACI), la formation à l’écoute des laïcs qui assument le rôle d’accompagnateurs ;

-

Nelly Vallance (MRJC), l’écoute dans la co-construction d’une action au quotidien, en dialogue avec le monde.

-

-

Un travail en petits groupes :

-

1ère question : qu’est-ce que j’ai appris des témoignages ?

-

2e question : quelles sont les conditions d’une écoute apprenante ?

-

-

Eclairage théologique : Etienne Grieu s.j.

9 décembre 2020

Nous nous retrouvons toujours par Zoom et partageons les échos très positifs de la dernière plénière. Nous avons fait passer le message au COPIL qu’il serait bien que d’autres groupes de travail prennent le relais pour animer les plénières. La prochaine est prévue pour le 2 février 2021. Il nous faut réfléchir néanmoins à la façon dont nous pouvons restituer plus complètement et fidèlement tout le matériau dont nous disposons maintenant. Les différentes réponses reçues à notre questionnaire donnent énormément d’informations et d’exemples. Mais qu’est-ce que nous pouvons en faire ? Une note de synthèse serait la solution la plus facile mais elle ne nous satisfait pas. Nous échangeons pendant deux heures, mais nous tournons en rond. Rien ne sort de la discussion, aucune piste ne se dessine. C’est un peu décevant après l’animation réussie des deux plénières. Mais nous arrivons à la fin d’une année difficile pour tous, nous décidons de laisser les choses se reposer et de les reprendre à tête reposée l’année prochaine.

27 janvier 2021

L’objectif de la réunion est de trouver une manière de restituer aux membres de PE tout le matériau récolté autour de la synodalité : réponses au questionnaire, témoignages lors des soirées, vécu du groupe lui-même. Le groupe était invité à relire les différents documents et à prendre connaissance d’un extrait du livre du pape François « Un temps pour changer ». Ce livre rejoint bien l’expérience de PE. Le pape invite au dialogue, le monde en a besoin et l’Eglise doit donner l’exemple. Certains espèrent que PE puisse être un lieu prophétique : ce qui s’y vit est possible, c’est heureux et c’est voulu, cela permet de faire advenir du neuf.

Le travail sur le questionnaire de la synodalité a secoué les organisations, il les a obligé d’adopter une attitude autocritique. Mais le groupe continue à se heurter à la difficulté de « donner à voir » ce que nous vivons. Comme le résume un membre : la synodalité n’existe pas, seule l’expérience synodale existe. Il s’agit de rapports entre les personnes, d’une dynamique, un processus, un chemin d’unité. Il n’y pas de description statique possible. L’idée d’une synthèse écrite est donc abandonnée. Le groupe se met d’accord pour faire appel à des outils de relecture comme la carte mentale. Pour ne pas alourdir le travail de relecture, celui est réparti de façon à ce que chacun relise deux ou trois documents.

16 & 24 mars 2021

Aidés par la plus jeune d’entre nous (donc la plus à l’aise avec les outils informatiques), nous expérimentons par Zoom l’usage d’un tableau blanc et des post-it de couleurs. Chacun de nous a relu quelques documents dans une optique bien précise. Gardant en tête les trois éléments de la synodalité, à savoir, l’égalité baptismale (la place reconnue à chacun), l’écoute réciproque et l’écoute de l’Esprit Saint, et le pouvoir vécu comme service, il s’agissait de repérer dans notre expérience et nos ressources :

-

Qu’est-ce qui empêche la parole de circuler ?

-

Une décision qui a permis d’aller vers plus de synodalité

A la fin du temps de travail du 16 mars, nous nous retrouvons avec un tableau plein de post-it et l’obligation de convenir à la hâte d’une réunion supplémentaire pour y mettre de l’ordre. La fois suivante, quand nous commençons à faire un tri pour essayer de regrouper les phrases, trois grandes catégories apparaissent : gouvernance, pratiques, attitudes. A cela s’ajoute une catégorie moins bien définie qui regroupe des inspirations et des aspirations diverses. Mais la présentation sous forme de tableau n’est pas très enthousiasmante. Les Apprentis d’Auteuil ont eu recours à l’image d’un arbre comme outil de relecture de situations éducatives. L’image nous séduit immédiatement.

14 avril 2021

Nous travaillons donc sur un « arbre de la synodalité ». La question centrale est : qu’est-ce qui permet dans une organisation hiérarchique l’écoute et la participation de chacun ? Le tronc de l’arbre va comporter les trois grandes catégories que nous avons trouvées : gouvernances, pratiques et attitudes. Les feuilles vont donner quelques unes des conditions qui ont été identifiées. Les inspirations vont se trouver dans le sol, c’est là où l’arbre puise ses racines et les aspirations seront dans le ciel, c’est vers là où l’arbre tend ses branches. Il nous est demandé de le présenter à la plénière du 4 mai 2021. Un de nous arrive à faire une proposition graphique. Nous regroupons par ailleurs l’ensemble de post-it dans un document Word pour garder trace de tout ce qui a nourri ce travail.

4 mai 2021

Nous présentons la première version de notre arbre de la synodalité à tous les membres de PE. Voici le Powerpoint tel qu’il était au 4 mai. Les participants en discutent ensuite en petits groupes. Certains s’enthousiasment, d’autres n’y comprennent rien, d’autres encore nous reprochent notre optimisme. Il est vrai que nous avons fait le choix de mettre tout sous forme positive, par exemple : au lieu de signaler l’absence de lieux de dialogue ou d’instance de recours, nous avons affirmé l’importance de disposer de tels lieux ou de tels recours. Nous sommes donc renvoyés à refaire notre copie et à réfléchir à une présentation plus pédagogique.

18 juin 2021

Nous nous retrouvons en petit comité pour intégrer les remarques de la plénière dans notre arbre de la synodalité. Celui-ci devra avoir des feuilles mortes, pour signifier ce qui ne va pas, mais aussi des fruits, pour montrer ce qu’il apporte de bien. Une branche cassée par terre devra signifier les abus sexuels, de pouvoir et de conscience. En juillet nous avons une nouvelle version, toujours provisoire, de notre arbre et déjà un joli texte d’introduction pour expliquer son usage. C’est en fait un « arbre à palabres », il permet d’analyser une situation conflictuelle ou, au contraire, les conditions d’une réussite.

10 & 13 septembre 2021

Avec les membres du Comité de pilotage de PE, nous présentons le 10 septembre au Centre Sèvres notre expérience et nos travaux au cardinal Grech, SG du synode des évêques, et à Nathalie Becquart, SG adjointe. Ils accueillent très positivement la démarche de PE et nous encouragent à poursuivre notre façon de « marcher ensemble ». L’arbre apparaît comme un bon outil dans le cadre du synode dont ils nous présentent les grandes étapes et la méthodologie.

Nous débriefons le lundi 13 septembre cette rencontre. Tous ont noté l’humilité du cardinal, qui a affirmé être venu pour écouter et apprendre, et son insistance sur la nécessité d’une très large participation au synode. La phase consultative du Peuple de Dieu va jeter les fondements du travail du synode. Entre-temps la CEF a demandé à PE de produire une contribution spécifique au synode qui sera prise en considération au même titre que les remontées des diocèses. Nous reprenons donc le travail sur notre arbre de la synodalité. Deux d’entre nous vont travailler sur une présentation pédagogique des modalités d’utilisation/animation. L’arbre va être confié à un graphiste et la possibilité de son utilisation interactive va être étudiée.

5 octobre 2021

Notre nouvelle réunion tombe le jour de la présentation du rapport de la CIASE. Impossible de ne pas y consacrer du temps, nous sommes tous abasourdis. L’ampleur des révélations rend la mise en œuvre de la synodalité d’autant plus urgente et notre arbre peut aider à analyser des situations ou à construire une vision de la synodalité pour un groupe donné. Le groupe valide les propositions faites par deux de ses membres. Reste à travailler le graphisme et à rédiger le guide pédagogique.

Les extraits vidéo de la plénière d’octobre 2020

Les extrais vidéo de la plénière de décembre 2020